Esperienze di scrittura e lettura. Un blog sulla letteratura, sulla storia, sulla fotografia. A cura di Stefano Mannucci.

lunedì 4 dicembre 2017

Sull'amore, sulla memoria, sulla guerra. Trilogia di poesia

BARRICATE E POESIA

Il desiderio di amare e di lottare, il senso di libertà e la memoria, il trascorrere del tempo e la malinconia, il dolore e la solitudine: questi sono alcuni fra i temi che caratterizzano questa raccolta di poesie, conducendo il lettore in un viaggio nel profondo dell'animo umano, nelle sue luci e nella sua oscurità.

D'AMORE E DI RABBIA IN UN TEMPO DI GUERRA

È la guerra il tema predominante di questa raccolta di poesie. La guerra che annichilisce le vite. La guerra che dilania i corpi e la memoria. La guerra che separa gli amori e le persone. La guerra che tutto distrugge e semina morte e terrore. La guerra contro cui ogni giorno si resiste. E la poesia diviene un grido di dolore e di speranza contro l’orrore della guerra.

POESIE D'AMORE ALLA FINE DI UN MILLENNIO

Le poesie riunite in questa raccolta - scritte negli ultimi anni del Novecento - indagano il sentimento dell'amore in tutte le fasi del suo rivelarsi: il mistero dell'incontro, il desiderio di conoscere, la passione dell'amare, la fine del sentimento, la memoria di ciò che infine rimane.

Contatta l'autore

Torna alla home page

mercoledì 29 novembre 2017

Poesie d'amore alla fine di un millennio

STEFANO MANNUCCI

POESIE D'AMORE

ALLA FINE DI UN MILLENNIO

ALLA FINE DI UN MILLENNIO

Le poesie riunite in questa raccolta - scritte negli ultimi anni del Novecento - indagano il sentimento dell'amore in tutte le fasi del suo rivelarsi: il mistero dell'incontro, il desiderio di conoscere, la passione dell'amare, la fine del sentimento, la memoria di ciò che infine rimane.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA QUI

Contatta l'autore

Torna alla home page

Etichette:

Ebook,

Esperienze di scrittura,

Poems,

Poesia,

Poesie,

Poesie d'amore,

Poesie d'amore alla fine di un millennio,

Poetry,

Selfpublishing,

Streetlib

lunedì 27 novembre 2017

Sopra questo letto di foglie morenti

Tratta dalla raccolta

CONTINUA LA LETTURA SU:

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA QUI

CONTATTA L'AUTORE

torna alla home page

Etichette:

Ebook,

Esperienze di scrittura,

Poems,

Poesia,

Poesie,

Poesie d'amore,

Poesie d'amore alla fine di un millennio,

Poetry,

Selfpublishing,

Streetlib

martedì 14 novembre 2017

lunedì 13 novembre 2017

L'uomo che dovevo uccidere - Frammento #1

Etichette:

Ebook,

Esperienze di scrittura,

Frammenti di Noir,

Gialli,

L'uomo che dovevo uccidere,

Narrativa,

Noir,

Romanzo,

Romanzo Noir,

Selfpublishing,

Streetlib,

Thriller

Assassinio di un poeta

Etichette:

Barricate e Poesia,

Ebook,

Esperienze di scrittura,

Memoria,

Pier Paolo Pasolini,

Poems,

Poesia,

Poesie,

Poetry,

Selfpublishing,

Streetlib

domenica 24 settembre 2017

L'uomo che dovevo uccidere - Capitolo Uno

Chi mi lesse la mano - una ragazza dagli occhi scuri nell'alba di un nuovo anno - mi predisse con voce triste che per me l'arte sarebbe stata un ozio e l'amore un sofferto vizio, e che la mia vita sarebbe stata breve come doloroso ne fu l'inizio.

Ma chissà se quella ragazza aveva intuito, fra le linee della mia mano, il disegno del destino che mi avrebbe reso di professione un assassino.

Tutto ebbe inizio in una sera di dicembre.

Ero seduto al bancone di un pub, bevendo un bicchiere di rum, quando qualcuno dietro di me pronunciò il mio nome:

«Jack... Jack Settano! Sei tu Jack, vero?»

Mi voltai verso quella voce.

Un uomo si avvicinò alla mia sedia con fare discreto.

Lo osservai per qualche minuto senza riuscire a dargli un'identità.

Soltanto dopo che l'uomo disse di chiamarsi Marcus, riconobbi il suo volto.

Ci eravamo conosciuti ai tempi della guerra.

Non avevo ricevuto medaglie d’onore il giorno in cui avevo ucciso il tenente.

Era una mattina di maggio.

Eravamo entrati nel villaggio nelle prime luci del mattino.

Avevamo l'ordine di sparare a qualsiasi ombra che si muovesse, a qualsiasi respiro che fremesse nell'oscurità.

Avevamo l'ordine di uccidere tutti, prima che fossero loro ad uccidere noi.

Una donna si era affacciata da una porta.

Un soldato le aveva scaricato addosso tutti i proiettili.

La donna era caduta esanime a terra.

Fra le braccia reggeva un bambino e nessun'arma.

Nessuno ci aveva detto che c'erano soltanto donne e bambini in quel villaggio sperduto.

I guerriglieri erano lontani dalle proprie case.

I guerriglieri erano a combattere nella foresta e sulle alture.

Gli abitanti del villaggio, allarmati dagli spari, erano usciti dalle abitazioni.

Il terrore si era impadronito di quei volti.

Qualcuno era rimasto immobile sull'uscio ed aveva iniziato a piangere e pregare.

Qualcuno aveva iniziato a correre senza mai voltarsi dietro, per non vedere la morte balenare sui nostri elmetti sporchi di fango, sulle nostre divise macchiate dall'altrui sangue, sui nostri anfibi che la vita andavano furiosamente calpestando.

Qualcuno era divenuto un facile bersaglio ed era caduto sotto le raffiche dei proiettili.

Le loro vesti erano giocate ai dadi.

Le loro vite erano scolpite sulle armi.

Una tacca di coltello incisa lungo la canna del fucile per ogni corpo ucciso.

Le case del villaggio erano in fiamme.

Il fuoco aveva attecchito sui tetti ed il fumo nero oscurava il cielo.

I civili ancora in vita venivano spinti con forza verso una desolata radura, che era solita fungere da piazza centrale nei giorni di festa e nelle celebrazioni religiose, ma che in quel dannato giorno era diventata un luogo di morte.

Venivano fatti sistemare in fila sul ciglio di una fossa comune che alcuni soldati stavano intanto scavando.

Una volta avvenuta la fucilazione, i loro corpi vi sarebbero stati gettati dentro per poi essere coperti da cumuli di terreno.

Sarebbero rimasti sepolti in quell'oscurità fin quando qualcuno, che fosse passato di lì, non li avrebbe scoperti e recuperati dall'oblio.

Quel giorno io ero stato assegnato al plotone di esecuzione.

Avevo gli occhi annebbiati dalle droghe che ci avevano somministrato.

Una morsa di orrore si stava lentamente impadronendo di me.

Davanti a noi non avevamo soldati armati che avevano deciso di combattere, consci di quello a cui andavano incontro, consapevoli che il morire fosse un rischio del mestiere.

Davanti a noi avevamo soltanto civili inermi, vittime di una vile rappresaglia, condannati a morire soltanto perché ritenuti colpevoli di essere nati e di vivere in un villaggio che il presidente di un'altra nazione aveva dichiarato nemico.

Non avevo mai creduto che in guerra ogni atto ed ogni mezzo fossero sempre giustificati dal mero fine di vincere la guerra stessa.

E non avevo alcuna intenzione di essere in alcun modo complice di quell'efferato crimine di guerra che si stava perpetrando in quel momento.

La voce del tenente - che ci spronava a sparare senza pietà - aveva coperto le urla dei feriti.

«Mirate al cuore! Mirate alle viscere! Mirate per uccidere! Che alla salvezza dell’anima poi ci penseremo noi!»

Avevamo puntato i nostri fucili per essere pronti a sparare.

Le madri avevano stretto i bambini tremanti ai propri seni.

Come se la loro pelle e le loro ossa li potesse proteggere dai proiettili.

Il tenente aveva impartito l'ordine di fare fuoco.

I soldati accanto a me avevano sparato contro i civili che erano caduti al suolo come fuscelli sotto la grandine.

Io avevo mirato contro il tenente che aveva ordinato di sparare.

Avevo sparato dritto al suo cuore ed avevo abbassato gli occhi.

Avevo lasciato cadere il fucile a terra.

Il sangue scivolava sotto i miei anfibi.

Ero stato subito arrestato.

L’insubordinazione non era ammessa.

La sua esistenza doveva essere negata.

La ribellione era un fiore che doveva essere estirpato prima che potesse germogliare negli animi fecondi.

Meglio il gesto inconsulto di un folle nichilista che l’atto di insubordinazione di una coscienza disubbidiente.

Perché la follia esiste in tutte le persone.

In qualcuno è poesia.

In qualcuno è violenza.

In qualcuno è arte.

In qualcuno è asfissia.

A volte, essa dorme placida come un cucciolo sul ventre materno.

A volte, invece, essa urla e freme sotto la pelle fin quando non esce e graffia.

Con unghie acuminate essa graffia la vita.

Con occhi come diamanti essa taglia la notte.

Ed io ero stato giudicato un folle.

E nella solitudine di una cella ero stato recluso.

Per non contagiare gli altri soldati.

Per essere di monito agli altri soldati.

Ero rimasto prigioniero per un tempo immemore.

Non sapevo quando sarei stato condotto al patibolo.

Avevo perso il conto delle ore e dei giorni.

Soltanto la sottile luce della luna, che scivolava attraverso le spesse grate della finestra, scandiva il trascorrere delle notti.

Era stato Marcus ad aprire la porta della cella la notte in cui la guerra ebbe fine.

Una ferita ancora sanguinante gli solcava il viso.

Il nemico ormai stava raggiungendo le nostre posizioni.

Gli ufficiali erano fuggiti prima di dare l’ordine di evacuazione.

Marcus mi aveva accompagnato nel cortile.

La caserma era in fiamme.

Eravamo fuggiti assieme oltre la recinzione del campo.

Prima di inoltrarci fra gli alberi, avevamo abbandonato le divise sul terreno.

Non volevamo correre il rischio che qualche guerrigliero ci sparasse durante la fuga.

Non avevamo mai creduto in quella guerra.

E né tantomeno avevamo mai desiderato di morire per essa.

Se mai si possa essere così fanatici nell'animo da desiderare di morire per una guerra.

Avevamo camminato per ore nella foresta.

Noncuranti delle zanzare che si attaccavano al collo a succhiare tutto il sangue delle vene.

Ci eravamo fermati soltanto quando eravamo giunti ad un porto di un piccolo villaggio.

Era un pontile di legno a cui attraccavano e da cui salpavano i barconi dei pescatori e dei trafficanti di liquori.

Era costato un accendino d'argento il biglietto per il viaggio.

Avevamo deciso di andare ognuno per la propria via.

Avremmo proseguito il viaggio separati.

Nel momento in cui ci eravamo salutati Marcus mi aveva confidato il suo nome.

Il mio nome lui lo conosceva già.

Lo aveva letto su un foglio nello schedario della prigione, scritto accanto al numero della cella in cui ero stato recluso.

Non lo avevo più visto da quell'alba in cui le nostre vite si erano divise su barconi diversi.

Ero salito sul mio barcone e mi ero sporto dalla balaustra ad osservare quell'oscura acqua su cui sui si specchiava la foresta e le sue ombre.

La ruggine si attaccava alle braccia come se divenisse una seconda pelle.

Il fiume che mi avrebbe condotto lontano da quell'inferno era quieto e silente come un verde serpente che strisciava nelle tenebre del fogliame pronto a mordere la sua preda.

Ogni tanto i cadaveri - di un soldato, di un guerrigliero, di un civile vittima di quella dannata guerra - affioravano in superficie.

Rimanevano qualche minuto a cullarsi nel quieto moto del fiume.

Sembrava guardassero con un ghigno di sfida quel cielo che non aveva avuto alcuna pietà verso di loro.

Né in vita né in morte.

Poi, così come apparsi, improvvisi scomparivano in quell'acqua popolata dai tanti fantasmi di anni di battaglie.

Avevo gettato la mia piastrina di riconoscimento nel fiume.

Sembrava quasi scintillasse, mentre galleggiava nell'acqua resa torbida dal petrolio che fuoriusciva dal vecchio barcone su cui ero salito.

Poi il barcone era partito.

L'onda generata dal motore aveva sommerso nella sua schiuma e nel suo turbine la piastrina, facendola scomparire dalla mia vista.

Lentamente, afferrata dal vortice, la piastrina era affondata in quell'oscuro abisso.

E con essa la mia identità.

Il mio passato.

E forse anche il mio futuro.

La voce di Marcus mi distolse dai ricordi.

Mi chiese se stessi lavorando.

Gli risposi che non lavoravo da anni.

Non era facile trovare un lavoro, quando in tutta la mia vita avevo imparato soltanto a sparare ed uccidere.

Non era facile diventare un impiegato, quando le mie mani si erano sempre sporcate di sangue e mai di inchiostro.

Reietto della guerra.

Un detrito abbandonato a riva dal fiume della storia.

La condanna alla follia mi aveva salvato dalla fucilazione, ma mi aveva anche condannato all'emarginazione.

Marcus mi chiese se sapessi ancora sparare.

Erano anni che non impugnavo più una pistola.

Non avevo più ucciso un uomo da quando - alla fine della guerra - l'uccidere era tornato ad essere considerato un gesto illegale.

Marcus mi disse che mi avrebbe chiamato per propormi un lavoro, ma avrei dovuto mantenere il riserbo assoluto con chiunque.

Il riserbo non sarebbe stato un problema.

Ormai ero diventato un uomo solitario.

Marcus uscì dal pub.

In fondo al locale alcuni giovani punk danzavano un pogo cantando Last Caress dei Misfits.

In mezzo a loro, appoggiata ad una parete, una ragazza con la maglietta dei Ramones sniffava butano da una bomboletta che teneva nascosta dentro la borsa di pelle.

Finii di bere il rum ed uscii dal pub.

All'angolo della strada, come in ogni ora di ogni suo giorno, Annarella fumava via gli amari anni della sua vita da una sigaretta.

Qualche passo più in là qualcuno vendeva l'amore.

Qualcun altro vendeva in bustine la morte.

Mi avviai lungo la strada di ritorno verso casa.

Scivolai nella notte come un riflesso sopra una finestra appannata.

Tremante come un’ombra in uno specchio di pioggia.

Delicate cadevano le foglie sui miei capelli.

Piovendo da alberi, le cui radici possenti spezzavano il cemento del marciapiede, ma i cui rami fragili piangevano frementi le loro foglie rossicce su di me.

Sul mio cammino.

Sulla pelle del mio viso che si rifugiava nel bavero del cappotto a proteggersi dal vento dell’inverno in arrivo.

Arrivai al portone del mio palazzo.

Varcai la soglia dell’androne e salii le scale fino al mio appartamento.

Entrato dentro casa, mi diressi nella camera da letto e, dopo aver aperto la finestra, accesi una sigaretta.

L’ultima sigaretta della notte.

Volsi lo sguardo verso il palazzo di fronte.

Sapevo già cosa mi aspettavo di trovare.

La vecchia signora girava su se stessa.

Girava come era solita fare ogni sera.

Da destra verso sinistra e poi di nuovo verso destra.

Girava dentro la stanza davanti alla finestra aperta.

Non importava se contro la pioggia o verso il sole.

Ogni giorno, chiunque fosse passato sul marciapiede ed avesse alzato la testa a guardare i palazzi oltre le rotaie del tram, soffermando lo sguardo verso quel quinto piano di un vecchio palazzo ottocentesco, avrebbe trovato la finestra aperta e la vecchia signora nel suo silente danzare.

Un braccio piegato a poggiare il palmo della mano contro la guancia.

L’altro braccio alzato con la mano aperta verso il cielo.

Qualcuno diceva che lei pregasse per il marito mai più tornato dalla guerra.

Qualcuno diceva che lei pregasse per il figlio che mai aveva partorito.

Io non avevo mai detto nulla su di lei.

Non era mio uso il giudicare i pensieri, le parole e le opere altrui.

Chi ero mai io per poter giudicare gli altrui cuori?

I peccati della mia anima mi impedivano di poter emettere sentenze sugli altrui comportamenti, ma anche qualora in essa io avessi trovato una purezza immacolata, ciò mai mi avrebbe legittimato ad esprimere un giudizio su un’altra persona, perché non era me affidato tale arduo compito.

Io non potevo giudicare altra anima se non la mia.

E così io mi limitavo ad osservare in silenzio la vecchia signora trascorrere le ore delle proprie giornate a girare su se stessa da destra verso sinistra e poi di nuovo verso destra, girare dentro la stanza davanti ad una finestra aperta.

Volsi lo sguardo dal palazzo.

Osservai il muto orizzonte della città - sola ed afflitta, ma ancora così tremendamente bella - iniziare a colorarsi a poco a poco di automobili e sigarette, puttane e poliziotti a cavallo, flash di fotografie e scintille di tram, e poi ancora mille luci a splendere come stelle artificiali sopra le strade.

Spensi la sigaretta e mi allontanai dal davanzale.

Lasciai la finestra aperta a far entrare il vento nella stanza.

Mi sdraiai sul letto.

Non avevo sonno.

Avrei trascorso un’altra notte in compagnia della mia fide malinconia.

Chiusi gli occhi.

Le lontane urla di una vagabonda - resa folle dalla dolcezza di notti insonni trascorse per le vie solitarie della città - echeggiarono nell'oscurità dei vicoli.

CONTINUA LA LETTURA SU:

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA QUI

Contatta l'autore

Torna alla home page

Etichette:

Ebook,

Epub,

Esperienze di scrittura,

Frammenti di Noir,

Gialli,

L'uomo che dovevo uccidere,

Narrativa,

Noir,

Romanzo,

Romanzo Noir,

Selfpublishing,

Streetlib,

Thriller

martedì 19 settembre 2017

L'uomo che dovevo uccidere - Sinossi ed incipit

L'UOMO CHE DOVEVO UCCIDERE

Nuova edizione riveduta e corretta

Per ulteriori informazioni visita il blog

Contatta l'autore

Torna alla home page

Etichette:

Ebook,

Esperienze di scrittura,

Frammenti di Noir,

Gialli,

Incipit,

L'uomo che dovevo uccidere,

Narrativa,

Noir,

Romanzo,

Romanzo Noir,

Selfpublishing,

Sinossi,

Streetlib,

Thriller

Orizzonte Luna

Tratto dalla raccolta di poesie D'AMORE E DI RABBIA IN UN TEMPO DI GUERRA

Contatta l'autore

Torna alla home page

Etichette:

D'amore e di rabbia in un tempo di guerra,

Ebook,

Esperienze di scrittura,

Poems,

Poesia,

Poesie,

Poesie d'amore,

Poetry,

Selfpublishing,

Streetlib

Origami

Tratto dalla raccolta di poesie D'AMORE E DI RABBIA IN UN TEMPO DI GUERRA

Contatta l'autore

Torna alla home page

Etichette:

D'amore e di rabbia in un tempo di guerra,

Ebook,

Esperienze di scrittura,

Guerra,

Poems,

Poesia,

Poesie,

Poesie d'amore,

Poetry,

Selfpublishing,

Streetlib

Aspetterò l'autunno

Tratto dalla raccolta di poesie D'AMORE E DI RABBIA IN UN TEMPO DI GUERRA

Contatta l'autore

Torna alla home page

Etichette:

Amore,

D'amore e di rabbia in un tempo di guerra,

Ebook,

Esperienze di scrittura,

Guerra,

Poems,

Poesia,

Poesie,

Poesie d'amore,

Poetry,

Selfpublishing,

Streetlib

lunedì 26 giugno 2017

giovedì 8 giugno 2017

L'omicidio Matteotti nelle fotografie di Porry-Pastorel

Gli uomini trasportavano la cassa di legno dentro cui giaceva il corpo nudo e martoriato di Giacomo Matteotti.

Era il 16 agosto 1924.

Il corpo era stato ritrovato nella macchia della Quartarella, sulla via Flaminia, «rannicchiato in una fossa talmente piccola che per costringervelo, era stato brutalmente compresso tanto da provocargli la frattura di alcune costole.» (1)

Erano trascorsi due mesi da quel pomeriggio del 10 giugno in cui Matteotti era stato rapito da Amerigo Dumini, Giuseppe Viola, Albino Volpi, Augusto Malacria ed Amleto Polveromo: cinque sicari fascisti appartenenti alla Ceka, un'organizzazione di polizia segreta allestita da Mussolini e guidata da Cesare Rossi, all'epoca Capo dell'Ufficio Stampa di Mussolini, e Giovanni Marinelli, un segretario amministrativo del PNF.

Qualche settimana prima del rapimento, durante la seduta parlamentare del 30 maggio, Matteotti aveva pronunciato un coraggioso intervento con cui aveva denunciato le intimidazioni, le violenze ed i diffusi brogli elettorali commessi dal PNF per vincere le elezioni avvenute nel mese di aprile; ed il giorno successivo al rapimento, egli avrebbe pronunciato alla Camera un nuovo discorso con cui intendeva denunciare la dilagante corruzione che coinvolgeva alcuni esponenti del fascismo e lo scenario di affarismo e tangenti che aveva portato alla stipula del contratto tra il governo fascista e la compagnia petrolifera americana Sinclair Oil.

Era stato il fotografo Adolfo Porry-Pastorel a riprendere le drammatiche scene del ritrovamento del cadavere di Matteotti.

Titolare dell'agenzia fotografica Vedo (Visioni Editoriali Diffuse Ovunque), da lui fondata nel 1908, Porry-Pastorel era un fotografo di cronaca che, collaborando con i quotidiani La Vita ed Il Giornale d'Italia, aveva testimoniato molti avvenimenti politici del periodo, fra cui il ritorno di Orlando e Sonnino dalla Conferenza di Pace di Parigi; gli squadristi armati di bastoni posare sorridenti in foto ricordo accanto al deputato comunista Francesco Misiano, dopo che lo stesso era stato malmenato e costretto ad uscire dal Parlamento per poi essere deriso e trascinato con un cartello appeso al collo in un corteo che aveva percorso tutta via del Corso.

Nei giorni della marcia su Roma, Porry-Pastorel aveva fotografato le squadre fasciste attraversare la città, posare fiere di fronte alle sedi distrutte dell'opposizione, infiammare i giornali e le riviste dei sindacati, marciare impunite nelle strade, brandendo manganelli od innalzando i ritratti di Marx e Lenin, precedentemente trafugati nelle sedi assalite ed ora osteggiati come bottini di guerra prima di essere distrutti.

E quando Mussolini, nella mattina del 30 ottobre, era giunto nella capitale da Milano, dove si era rifugiato in attesa che gli eventi culminassero, il fotografo aveva ritratto il futuro duce mentre posava insieme ai quadrumviri, cercando così di inscenare una propria partecipazione epica a quelle giornate, nonostante nella realtà per lui, come ha scritto negli anni Mack Smith, la marcia su Roma «non fu che un viaggio in treno in risposta ad un esplicito invito del sovrano» (2); o per usare le parole di Monelli, «fu una comoda corsa in carrozza-letti, con ferrovieri ossequienti, e due mazzi di rose nel lavandino; e folle di fascisti plaudenti alle stazioni, e addirittura un trionfo da Civitavecchia in giù; vestito di scuro, la camicia nera sotto la giacchetta, e un modesto impermeabile.» (3)

Quella non era la prima volta che Porry-Pastorel ritraeva Mussolini. Era stato sempre lui, infatti, a fotografare l'arresto di Mussolini durante una manifestazione interventista del 1915, ritraendo il futuro duce mentre veniva strattonato e portato via per il colletto del cappotto dai poliziotti intervenuti per sedare la manifestazione.

Una fotografia che fu pubblicata sulla prima pagina del Giornale d'Italia e che Mussolini sembrava non avesse mai perdonato al fotografo.

Proprio a Porry-Pastorel si era rivolta Velia Titta, la moglie di Matteotti, quando una mattina di giugno si era recata presso lo studio Vedo per commissionargli un reportage privato che documentasse le indagini concernenti l'onorevole rapito, facendosi prima assicurare che tutte le fotografie scattate non sarebbero state inviate ai giornali. (4)

E Porry-Pastorel iniziò a percorrere Roma e le campagne del Lazio sopra di un furgone da lui stesso attrezzato come una camera oscura, per realizzare quel delicato reportage.

Quando la mattina del 27 giugno, Matteotti fu commemorato con dieci minuti di raccoglimento in tutte le città, Porry-Pastorel fotografò le persone che accorrevano sul lungotevere Arnaldo da Brescia, luogo dove era avvenuto il rapimento, lasciando, a testimonianza di quel cordoglio unanime che animò la popolazione, la fotografia che ritraeva una giovane madre inginocchiata mentre osservava il proprio figlio piccolo posare un fiore accanto alle corone deposte sotto una croce color vermiglio, che una mano ignota aveva tracciato sul parapetto ad indicare il «sito del martirio» ed attorno a cui «crebbe una selva di fiori e candele.» (5)

Durante quelle settimane, Porry-Pastorel produsse «decine di scatti rubati, eccezionali per contenuto informativo, di un dinamismo sconosciuto al foto-giornalismo coevo, tranne ai grandi pionieri.» (6)

Egli «fotografò le macchine coi magistrati e i carabinieri» che correvano «sulle strade polverose, i sopralluoghi dei magistrati, il ritrovamento della giacca insanguinata» che qualche giorno prima qualcuno aveva deposto nelle vicinanze della fossa forse proprio per indirizzare il ritrovamento, «il recupero pietoso della salma, i leader socialisti Turati e Treves convocati per il riconoscimento, la simulazione giudiziaria del rapimento, i ritratti dei testimoni», uno spazzino e due ragazzi che giocando per strada avevano assistito all'aggressione ed avevano identificato tramite la targa la Lancia guidata da Volpi e Dumini che era stata usata per il rapimento e dentro cui era maturato il brutale omicidio.

Se «alcune immagini apparvero nei giornali antifascisti dell'epoca», l'intera sequenza delle fotografie, tuttavia, fu raccolta dalla moglie Velia in un album «istoriato d'oro» e così custodito dagli eredi. (7)

Note:

(1) Vedi Canali M, Quel delitto che sconvolse l'Italia, in Diario di Repubblica, la Repubblica del 17 aprile 2004, pag. 41.

(2) Vedi Mack Smith D., Storia d'Italia dal 1861 al 1997, pag. 431.

(3) Vedi Monelli P., La marcia su Roma, in Storia Illustrata, n. 179, Ottobre 1972, pag. 21.

(4) Vedi Colasanti V., Scatto matto. La stravagante vita di Adolfo Porry-Pastorel, il padre dei fotoreporter italiani.

(5) Vedi Colasanti V., Scatto matto, op. cit.; Smargiassi M., L'uomo, il mito, la storia. Un reportage racconta, in Diario di Repubblica, la Repubblica del 17 aprile 2004, pp. 42-43.

(6) Vedi Smargiassi M., L'uomo, il mito, la storia, op. cit., pp. 42-43.

(7) Vedi Smargiassi M., L'uomo, il mito, la storia, op. cit.; Smargiassi M., Fotografo Ovunque Tutto, in La Domenica di Repubblica, n. 418, 10 marzo 2013, pp. 34-35; Caretti S., Il delitto Matteotti. Storia e memoria.

venerdì 19 maggio 2017

La guerra d'Etiopia - Incipit

Etichette:

Africa,

Colonialismo,

Esperienze di scrittura,

Etiopia,

Fotogiornalismo,

Fotografia,

Giornalismo,

Guerra,

Incipit,

La guerra d'Etiopia,

Memoria,

Propaganda,

Storia Contemporanea,

Storia della fotografia

mercoledì 19 aprile 2017

Frammenti di vite altrui #1

Tratto dal racconto FRAMMENTI DI VITE ALTRUI. RACCONTO BREVE DI UN FOTOGRAFO DI STRADA

Contatta l'autore

Torna alla home page

Etichette:

Ebook,

Esperienze di scrittura,

Fotogiornalismo,

Fotografia,

Fotografia di strada,

Frammenti di vite altrui,

Narrativa,

punctum,

Racconti,

Racconto Breve,

Selfpublishing,

Short Story,

Street Photography

martedì 4 aprile 2017

I tuoi occhi sono l'assenzio

Tratto dalla raccolta di poesie D'AMORE E DI RABBIA IN UN TEMPO DI GUERRA

Contatta l'autore

Torna alla home page

Etichette:

D'amore e di rabbia in un tempo di guerra,

Ebook,

Esperienze di scrittura,

Guerra,

Memoria,

Narrativa,

Poems,

Poesia,

Poesie,

Poetry

sabato 25 marzo 2017

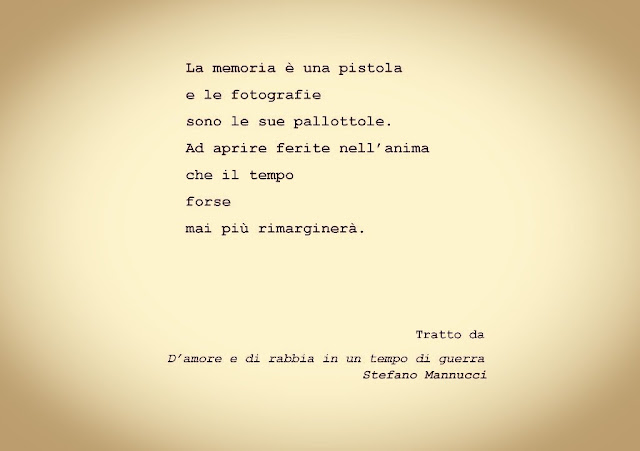

La memoria è una pistola

Tratto dalla raccolta di poesie D'AMORE E DI RABBIA IN UN TEMPO DI GUERRA

Contatta l'autore

Torna alla home page

Etichette:

D'amore e di rabbia in un tempo di guerra,

Ebook,

Esperienze di scrittura,

Guerra,

Memoria,

Poems,

Poesia,

Poesie,

Poetry,

Selfpublishing,

Streetlib

Iscriviti a:

Post (Atom)